- Startseite

- Erinnerungen

- Ein Stolperstein zur Erinnerung an Marie Kraft

Ein Stolperstein zur Erinnerung an Marie Kraft

- Autor: Bernd Schaeffer

- Zeit: 1941

- Ort: Agathofstraße

- Vom: 16.11.2025

- Themen: Zweiter Weltkrieg, Menschen erzählen

Marie Kraft, vorn im Bild, mit ihrer Mutter Martha und Schwester Sophie, 1938

Foto: Sammlung Schaeffer, Kassel

Wer 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg, geboren wurde, wird wie ich die Erfahrung gemacht haben, dass die dramatischen Erlebnisse des Krieges noch lange Zeit das zentrale Thema bei jeder familiären Zusammenkunft gewesen sind. Immer wieder drehten sich die Gespräche um Fliegeralarm, Bunkergang, Bombenangriff, Tod, Evakuierung, Kriegsgefangenschaft und Flucht. Als Kinder jener Zeit lernten wir schnell zu unterscheiden, wen das Schicksal hart getroffen hatte, weil der Vater im Krieg gefallen war, oder ob man zu den Glücklicheren zählte, da der Vater nach vielen Jahren Gefangenschaft doch noch nach Hause gekommen war. In den 50er/60er Jahren verhallte das Echo auf das Dritte Reich allmählich und die Themen während der Familienfeiern wurden abwechslungsreicher und die Inhalte weniger schrecklich.

Als im Jahr 2013 unsere Mutter hochbetagt starb, haben mein Bruder und ich die letzte nahe Zeitzeugin dieser schicksalhaften Jahre verloren. Und erst danach wurde mir klar, dass einige bis dahin ungeklärte Fragen zur Familiengeschichte vielleicht für immer unbeantwortet bleiben werden. Was war eigentlich aus der Großtante Marie Kraft geworden, von der es immer nur hieß „Sie war krank, wahrscheinlich Fallsucht und sie wurde nach Bethel bei Bielefeld in die Pflege gegeben.“ Wie ging ihr Leben weiter? Wo ist sie geblieben? Hat sie den Krieg überlebt und wo wurde sie begraben? Alle diese Fragen waren in meinem Beisein nie erörtert worden. Ich muss gestehen, dass mich als Kind oder auch als Jugendlicher der Verbleib der Großtante, die ich nie persönlich kennengelernt hatte, nicht besonders berührt hat. Erst später, im fortgeschrittenen Alter, wuchs mein Interesse an den Lebensdaten meiner Vorfahren. Durch politische Bildung war gleichzeitig mein Bewusstsein gewachsen, dass die Verbrechen der Nazizeit unbedingt erforscht und sichtbar gemacht werden müssen. Mir wurde klar, dass es in der Lebensgeschichte der Großtante Marie Kraft noch dunkle Punkte zu klären gab, die mit den Grundsätzen des „Dritten Reichs“ in Verbindung standen. Mein Verdacht bestätigte sich schnell, als ich bei einer Onlinerecherche im Bundesarchiv in Berlin fündig wurde. Dort im Bestand R 179 "Kanzlei des Führers, Hauptamt IIb“ gab es eine Akte über Marie Kraft aus Bettenhausen. In diesem Bestand des Archivs befinden sich die Reste der Unterlagen aus der Aktion „T4,“ Synonym für eine Arbeitsgemeinschaft, die mit der Planung und systematischen Vernichtung von erwachsenen psychisch Kranken beauftragt war. Nach umfangreicher Internetrecherche und Schriftwechsel mit verschiedenen Archiven gelang es mir in 2024 wesentliche Stationen auf dem Leidensweg der Marie Kraft zu klären.

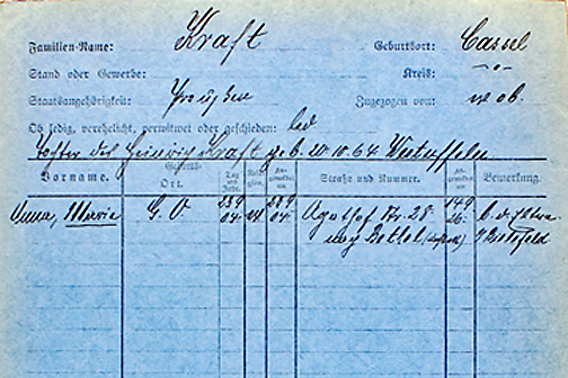

Marie Kraft wurde zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Anna Kraft am 23. September 1904 im damals noch selbstständigen Dorf Bettenhausen bei Kassel geboren. Ihre Eltern Heinrich Kraft und Martha Kraft (geb. Hoßbach) lebten in der Agathofstraße 28. Marie Kraft hatte noch drei ältere Schwestern. Ihre Zwillingsschwester Anna starb im zweiten Lebensjahr am 5. August 1906.

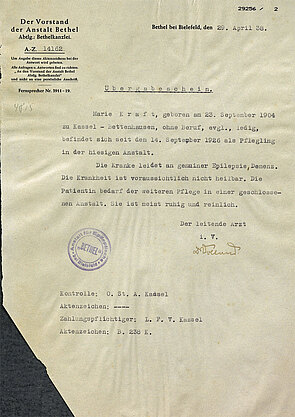

Seit ihrer Geburt litt Marie Kraft an Epilepsie, der sogenannten Fallsucht. Im jugendlichen Alter wurde sie von ihren Eltern in der Wohnung im Haus Agathofstraße 28 betreut. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit und zunehmender Demenz erfolgte am 14.09.1926 der „Umzug“ in die „V. Bodelschwinghsche Anstalt“ in Bethel. Dies geschah, nach meinen Kenntnissen, ohne die Zustimmung eines Vormundes oder eines bestellten Betreuers. Die Unterbringung hessischer Epilepsiepatienten in dieser Anstalt in der Nähe von Bielefeld war seit dem 31.07.1893 vertraglich geregelt. Die anfallenden Pflegekosten übernahm damals die Provinz Hessen-Nassau. In Bielefeld verhielt sich Marie Kraft unauffällig und wurde in dem Entlassungsbericht vom 29. April 1938 als „meist ruhig und reinlich“ benannt.

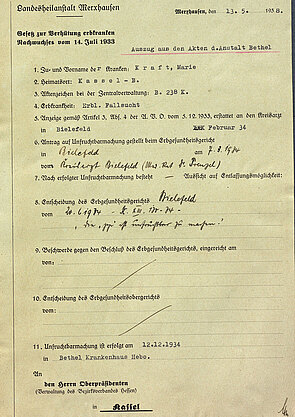

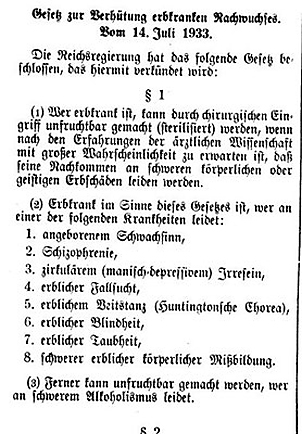

Auf der Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933 beantragte der Medizinalrat Dr. Prenzel in Bielefeld am 07.03.1934 die Sterilisation des Pfleglings Marie Kraft. Das „Erbgesundheitsgericht Bielefeld“ stimmte am 20.06.1934, diesem Antrag zu. Der Eingriff wurde am 12.12.1934 im Krankenhaus in Bethel-Nebo vorgenommen.

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, am 30. Januar 1933, änderte die von der NSDAP angeführte Provinzialregierung in Hessen-Nassau 1937 ihre Position bezüglich der Unterbringung hessischer Pfleglinge in der „von Bodelschwinghsche Anstalt“ in Bethel. Unter dem Vorwand „organisatorischer und finanzieller“ Gründe wurde am 10.Juni 1937 die Überführung aller hessischen Pfleglinge in entsprechende Einrichtungen der Provinz Hessen-Nassau verlangt. Die Anstaltsleitung in Bethel verwies in ihrem Antwortschreiben auf die vertraglichen Vereinbarungen von 1893, nach denen eine Kündigungsfrist einzuhalten sei. Pastor Friedrich von Bodelschwingh, bat lediglich darum „im Interesse der Kranken auch die persönliche Seite der Angelegenheit in Erwägung zu ziehen“.

Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, 1933 Foto: Stolpersteine in Kassel e.V.

Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, 1933 Foto: Stolpersteine in Kassel e.V.

In Hessen gab es jedoch eindeutige, weltanschauliche Hintergründe für das Verlangen nach Rückführung der Patienten, dies zeigt sich sehr anschaulich in dem Erlass des Landeshauptmannes der Provinz Hessen-Nassau, SS-Standartenführer Traupel, in dem es hieß:

"Aus sämtlichen katholischen Heimen und Anstalten sind alle Kranken und Zöglinge schnellstens zurückzuziehen und in bezirkseigenen oder solchen, für die meine Verwaltungen restlose Anweisungsbefugnisse haben, unterzubringen. Um die Betreuung und Erziehung allgemein nach den Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates sicherzustellen, sind mit allen privaten Vereinen und Institutionen sofort Vereinbarungen zu treffen, um diese Vereine auf das Führerprinzip umzustellen, wobei der Vorsitz an meine Verwaltungen, an die NSV oder sonst eine Organisation des Staates oder der nationalsozialistischen Bewegung abzutreten ist. Hierdurch ist allein die Gewähr gegeben, dass Kranke und Zöglinge die Betreuung erfahren, die ihnen nützlich ist und die gerechten Erwartungen des Staates erfüllt.“

(Das Schwarze Korps, Folge 27, S. 9, vom 8.7.1937)

Marie Kraft verließ laut Übergabeschein vom 29.04.1938 die „V. Bodelschwinghsche Anstalt“ in Bethel und wurde ab dem 30.04.1938 in der Landesheilanstalt Merxhausen (heute OT von Bad Emstal) untergebracht. Im selben Transport kamen weitere 30 Frauen aus der Anstalt in Bethel nach Merxhausen.

Mit den „Nürnberger Rassengesetzen“, dem „Reichsbürgergesetz“ und dem „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes“ vom 15. September 1935 hatten die Nationalsozialisten die gesetzliche Grundlage zur Diskriminierung ausgedehnter Bevölkerungskreise geschaffen. Mit dem „Gesetz zur Erbgesundheit des Deutschen Volkes“ vom 18. Oktober 1935 wurden auch chronisch Erkrankte in den Kreis der Stigmatisierten einbezogen.

Im Sommer 1939 wurde in der Tiergartenstraße 4 in Berlin unter der Führung der nationalsozialistischen Massenorganisation „Kraft durch Freude (KdF)“ die Tarnorganisation „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten“ gegründet. Die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft war die Planung der systematischen Vernichtung von erwachsenen psychisch Kranken. Diese Maßnahme erhielt den Namen „T4“ nach der Berliner Adresse der ersten Zusammenkünfte. Der Begriff „T4“ wird auch heute noch bei der Forschung über Euthanasieopfer, die im Rahmen dieser Aktion ermordet wurden, verwendet. Unter den Verantwortlichen der Organisation befand sich die damalige „Elite“ der deutschen Psychiatrie. Das Reichsministerium des Innern (RMdI) war durch Dr. Conti und Dr. Linden vertreten.

Mit den „Nürnberger Rassengesetzen“, dem „Reichsbürgergesetz“ und dem „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes“ vom 15. September 1935 hatten die Nationalsozialisten die gesetzliche Grundlage zur Diskriminierung ausgedehnter Bevölkerungskreise geschaffen. Mit dem „Gesetz zur Erbgesundheit des Deutschen Volkes“ vom 18. Oktober 1935 wurden auch chronisch Erkrankte in den Kreis der Stigmatisierten einbezogen.

Im Sommer 1939 wurde in der Tiergartenstraße 4 in Berlin unter der Führung der nationalsozialistischen Massenorganisation „Kraft durch Freude (KdF)“ die Tarnorganisation „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten“ gegründet. Die Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft war die Planung der systematischen Vernichtung von erwachsenen psychisch Kranken. Diese Maßnahme erhielt den Namen „T4“ nach der Berliner Adresse der ersten Zusammenkünfte. Der Begriff „T4“ wird auch heute noch bei der Forschung über Euthanasieopfer, die im Rahmen dieser Aktion ermordet wurden, verwendet. Unter den Verantwortlichen der Organisation befand sich die damalige „Elite“ der deutschen Psychiatrie. Das Reichsministerium des Innern (RMdI) war durch Dr. Conti und Dr. Linden vertreten.

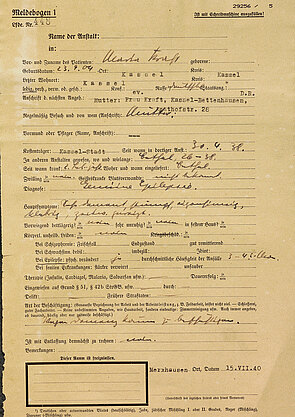

Die „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten“ verschickte im Oktober 1939 Meldebögen an alle Heilanstalten des Reiches, die umgehend ausgefüllt wieder nach Berlin zurückgesandt werden sollten. Die Anstalt in Merxhausen erhielt die Meldebögen am 28. Juni 1940 und sollte diese bis zum 1. August 1940 ausgefüllt nach Berlin zurückschicken. Eine Zweitschrift des Meldebogens der Marie Kraft vom 15. Juli 1940 befindet sich im Bundesarchiv in Berlin. Die ausgefüllten Meldebögen wurden von der Reichsarbeitsgemeinschaft in der Regel drei sogenannten „Gutachtern“ vorgelegt. Danach entschied in jedem Einzelfall ein „Obergutachter“ durch Kennzeichnung mit „plus“ oder „minus“ in einem Kästchen des Meldebogens über Tod oder Leben der Patienten, ohne sie jemals gesehen zu haben. Wer nicht mehr arbeitsfähig war, über einen langen Zeitraum in einer Anstalt lebte oder wessen Angehörige sich nicht mehr meldeten, hatte wenig Überlebenschancen. Die mit „Plus“ gekennzeichneten Bögen gingen an die „Allgemeine Stiftung für Anstaltswesen“. Diese war Arbeitgeber für das Personal der Tötungsanstalten im gesamten deutschen Reich. Die „Gemeinnützige Krankentransport GmbH“ (Gekrat), eine Untergliederung der Stiftung, war mit ihren grauen Bussen zuständig für den Transport der Patienten zwischen den Sammelstellen und den Vernichtungsanlagen.

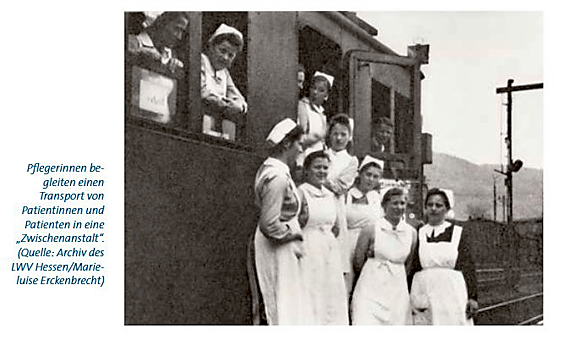

Auf Grundlage der Berliner-Entscheidung wurde Marie Kraft mit weiteren 154 Frauen und zehn Männern am 29.05.1941 zur Sammelstelle in Herborn gebracht. Die Merxhäuser Patienten fuhren damals in Begleitung des Pflegepersonals mit der Bahn ab dem Bahnhof „Sand“ der „Naumburger Kleinbahn“ über Kassel nach Herborn. Ob die damals schon verwitwete Mutter Maries, Martha Kraft, über die erneute Verlegung ihrer Tochter informiert wurde, ist mir nicht bekannt. In der engeren Familie wurde nach 1945 nur erwähnt, dass Marie Kraft als Epilepsie-Patientin in Bielefeld-Bethel untergebracht worden war.

In Herborn befand sich zu dieser Zeit eine sogenannte „Zwischenanstalt“ für die Tötungsanstalt in Hadamar. Hadamar war von Januar bis August 1941 im Rahmen der Aktion „T4“ eine von sechs „Euthanasie Tötungsanstalten“. Marie Kraft muss, nach Auskunft einer Mitarbeiterin der Gedenkstätte Hadamar, mit 118 weiteren Personen in drei Bussen der „Gekrat“ am 19. Juni 1941 von Herborn nach Hadamar befördert worden sein. Die Patienten dieser Transporte sind in der Regel noch am Tag ihrer Ankunft in die im Keller der Anstalt befindlichen Gaskammern geführt und ermordet worden. Die Toten wurden anschließend an Ort und Stelle eingeäschert. Den arglosen Angehörigen wurden erfundene, standardisierte Todesnachrichten mit falschen Angaben über den Todeszeitpunkt und die Todesursache übersandt. Eine Nachricht an die Mutter von Marie Kraft existiert nicht mehr. Die Verantwortlichen des Regimes hatten mit krimineller Entschlossenheit in Hadamar ein Sonderstandesamt zur gefälschten Registrierung der mehr als 10.000 Ermordeten eingerichtet. Daraus ergibt sich, dass bei späteren Nachforschungen in den Sterberegistern der Heimatgemeinden der Getöteten keine Einträge zu finden sind.

Maries Mutter, Martha Kraft, hat den Zweiten Weltkrieg und die Naziherrschaft überlebt. Sie wohnte viele Jahre zusammen mit der Familie einer ihrer Töchter in der Miramstraße 50 in Kassel. Ihre Urenkel nannten sie liebevoll „Badschen-Oma“, weil sie, solange sie ihre Hände rühren konnte und ihr Geist es zuließ, aus alten Stoffresten Hausschuhe für alle Familienmitglieder anfertigte. Sie starb im Alter von 88 Jahren am 13.12.1955 im Kreise der Familie und wurde auf dem Bettenhäuser Friedhof beigesetzt.

Epilog

Am 8. November 2025 um 11:00 Uhr wurde in der Agathofstraße 28 ein Stolperstein für Marie Kraft eingeweiht. Im Beisein von Familienangehörigen, dem Vorstand des Vereins Stolpersteine in Kassel e. V. und zahlreichen Bettenhäuser Bürger*innen enthüllte Norbert Sprafke den einen Tage zuvor auf dem Gehweg platzierten Stein.

Bernd Schaeffer verlas den Gedenktext zur Erinnerungen an wesentliche Stationen auf dem Leidensweg seiner Großtante. Nach Verlesung des Textes äußerte er seine Zufriedenheit darüber, dass es mit Hilfe des Vereins Stolpersteine in Kassel e.V. gelungen ist, für Marie Kraft nach mehr als 80 Jahren einen Ort der Erinnerung zu schaffen, wo sie in Freiheit leben konnte.

Mit den ersten beiden Strophen des Liedes „Ich weiß woran ich glaube…“ aus dem evangelischen Kirchengesangbuch wurde die Gedenkveranstaltung musikalisch begleitet. Die Einweihung endete traditionell mit dem Verlesen des Textes auf dem Stolperstein durch Jochen Boczkowski.

Hier wohnte

MARIE KRAFT

* Jg. 1904

eingewiesen 1926

Anstalt „Bethel“ Bielefeld

zwangssterilisiert

12.12.1934

verlegt 19.06.1941

Hadamar

ermordet 19.06.1941

„Aktion T4“

Text und Editor: Bernd Schaeffer, Großneffe von Marie Kraft

Kassel im Juli/November 2024

Quellen:

- Die Akte über Marie Kraft wird im Bundesarchiv in Berlin unter dem Bestand R 179 "Kanzlei des Führers, Hauptamt IIb“ aufbewahrt.

- Digitale Auskunft des Bundesarchivs unter dem AZ. R_179_29256_0015, v. Juni 2024

- Meldekarte Marie Kraft, Stadtarchiv Kassel, Mai 2024

- http://lernen-aus-der-geschichte.de/Finde/Hadamar-NS-ToetungsanstaltGedenkstaette/1852, aufgerufen im Juni 2024

- Hochmuth, Anneliese, Spurensuche, Hrsg. Matthias Benad, Bethel

- KIüppel, Manfred, Euthanasie, Nationalsozialismus in Nordhessen, Schriften zur regionalen Zeitgeschichte, Herausgeber: Gesamthochschule Kassel, Fachbereiche 1 und 5.

- Reichsgesetzblatt, Teil 1, Nr. 86, vom 25.07.1933

- Hechler, Andreas, Diagnosen von Gewicht, Innerfamiliäre Folgen der Ermordung meiner als „lebensunwert“ diagnostizierten Urgroßmutter., Psychiatrie Verlag

- Stul, Claudia, M.A., Pädagogische Mitarbeiterin Gedenkstätte Hadamar, Az.: 403.G.15.3

- v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Hauptarchiv, Kerstin Stockhecke, E-Mail v. 26.04.2024

- Geschichte und Gedenken, Orte der „Euthanasie“-Verbrechen in Hessen, Hrsg. LWV, 2019

- Birkenfeld, Patricia, Gabriel, Regine, Zeuch, Christa, Die Euthanasie Gedenkstätte Hadamar – Materialsammlung, Herausgeber: Gedenkstätte Hadamar, LWV-Hessen, Stand: Februar 2020

- https://www.gedenkstaette-hadamar.de/geschichte/aktion-t4-1941/, aufgerufen Juni 2024

- https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/nstopo/id/94, aufgerufen Juni 2024

- https://www.kassel-stolper.com/biografien/marie-kraft/, aufgerufen November 2025

Wo spielt dieser Beitrag?

Kurzbeschreibung

Wer 1943, also mitten im Zweiten Weltkrieg, geboren wurde, wird wie ich die Erfahrung gemacht haben, dass die dramatischen Erlebnisse des Krieges noch lange Zeit das zentrale Thema bei jeder familiären Zusammenkunft gewesen sind. Immer wieder drehten sich die Gespräche um Fliegeralarm, Bunkergang, Bombenangriff, Tod, Evakuierung, Kriegsgefangenschaft und Flucht. Als Kinder jener Zeit lernten wir schnell zu unterscheiden, wen das Schicksal hart getroffen hatte, weil der Vater im Krieg gefallen war, oder ob man zu den Glücklicheren zählte, da der Vater nach vielen Jahren Gefangenschaft doch noch nach Hause gekommen war. In den 50er/60er Jahren verhallte das Echo auf das Dritte Reich allmählich und die Themen während der Familienfeiern wurden abwechslungsreicher und die Inhalte weniger schrecklich.

Als im Jahr 2013 unsere Mutter hochbetagt starb, haben mein Bruder und ich die letzte nahe Zeitzeugin dieser schicksalhaften Jahre verloren. Und erst danach wurde mir klar, dass einige bis dahin ungeklärte Fragen zur Familiengeschichte vielleicht für immer unbeantwortet bleiben werden. Was war eigentlich aus der Großtante Marie Kraft geworden, von der es immer nur hieß „Sie war krank, wahrscheinlich Fallsucht und sie wurde nach Bethel bei Bielefeld in die Pflege gegeben.“ Wie ging ihr Leben weiter? Wo ist sie geblieben? Hat sie den Krieg überlebt und wo wurde sie begraben? Alle diese Fragen waren in meinem Beisein nie erörtert worden. Ich muss gestehen, dass mich als Kind oder auch als Jugendlicher der Verbleib der Großtante, die ich nie persönlich kennengelernt hatte, nicht besonders berührt hat. Erst später, im fortgeschrittenen Alter, wuchs mein Interesse an den Lebensdaten meiner Vorfahren. Durch politische Bildung war gleichzeitig mein Bewusstsein gewachsen, dass die Verbrechen der Nazizeit unbedingt erforscht und sichtbar gemacht werden müssen. Mir wurde klar, dass es in der Lebensgeschichte der Großtante Marie Kraft noch dunkle Punkte zu klären gab, die mit den Grundsätzen des „Dritten Reichs“ in Verbindung standen. Mein Verdacht bestätigte sich schnell, als ich bei einer Onlinerecherche im Bundesarchiv in Berlin fündig wurde. Dort im Bestand R 179 "Kanzlei des Führers, Hauptamt IIb“ gab es eine Akte über Marie Kraft aus Bettenhausen. In diesem Bestand des Archivs befinden sich die Reste der Unterlagen aus der Aktion „T4,“ Synonym für eine Arbeitsgemeinschaft, die mit der Planung und systematischen Vernichtung von erwachsenen psychisch Kranken beauftragt war. Nach umfangreicher Internetrecherche und Schriftwechsel mit verschiedenen Archiven gelang es mir in 2024 wesentliche Stationen auf dem Leidensweg der Marie Kraft zu klären.

Artikel Kategorien

- Stadtplanansicht

-

Straßen

- Agathofstraße [10]

- Am Försterhof [2]

- Am Holzmarkt [4]

- Am Messinghof [1]

- Am Sälzerhof [2]

- Autobahnauffahrt Kassel-Nord [1]

- Bergshäuser Straße [4]

- Bettenhäuser Straße [3]

- Bunte Berna [4]

- Buttlarstraße [5]

- Christophstraße [1]

- Dormannweg [9]

- Eichwaldstraße [14]

- Eschenweg [2]

- Faustmühlenweg [4]

- Forstfeldstraße [2]

- Gecksbergstrasse [1]

- Hafenstraße [4]

- Heiligenröder Straße [3]

- Heinrich-Steul-Straße [5]

- Huthstraße [4]

- Inselweg [2]

- Jakobsgasse [1]

- Kalkbergweg [1]

- Königinhofstraße [2]

- Leipziger Straße < Leipziger Platz [39]

- Leipziger Straße > Leipziger Platz [9]

- Miramstraße [4]

- Ochshäuser Straße [5]

- Olebachweg [1]

- Ölmühlenweg [4]

- Osterholzstraße [8]

- Pfaffenstieg [1]

- Pfarrstraße [8]

- Radestrasse [4]

- Salztorstraße [2]

- Sandershäuser Straße [9]

- Söhrestraße [2]

- Steinigkstraße [7]

- Unterer Käseweg [2]

- Waisenhausstraße [2]

- Waitzstraße [2]

- Wallstraße [1]

- Windhukstraße [2]

- Wohnstraße [2]

- Yorkstraße [1]

-

Stadtansicht

- Alt Waldau [6]

- Alter jüdischer Friedhof in Bettenhausen [1]

- Blücherviertel [6]

- Dorfplatz an der Losse [39]

- Drahtbrücke Kassel [1]

- Eichwald [14]

- Erlenfeld [9]

- Fieselersiedlung im Stadtteil Forstfeld [2]

- Flugplatz Kassel-Waldau / Industriegebiet Waldau [6]

- Forstfeld [25]

- Forstfelder Mitte [1]

- Friedhof Bettenhausen [3]

- Fulda-Schifffahrt [7]

- Fuldabrücke Kassel [4]

- Gerhard-Fieseler-Flugzeugwerke [8]

- Hafen Kassel [3]

- Hafenbrücke [2]

- Häschenplatz, Ochshäuser Str / Forstbachweg [4]

- Hessendenkmal am Waldauer Fußweg [1]

- Industriegebiet Lilienthalstrasse 150 [4]

- Industriegebiet Lilienthalstrasse/Wohnstrasse [12]

- Junkerscamp "Lettenlager" [8]

- Kasseler Forst [14]

- Kasseler Osten [22]

- Kunigundishof [2]

- Leipziger Platz [6]

- Munitionsfabrik 1916 [3]

- Quellgebiet der Eichwasserleitung [2]

- Salzmannshausen [14]

- Schröderplatz Forstfeld [5]

- Siedlergemeinschaft Lindenberg 1 [2]

- Spielplatz Osterholzstraße [1]

- Stadtschleuse und Walzenwehr [3]

- Unterneustadt [23]

- Wahlebach [4]

-

Gebäude

- Altes Bürgermeisteramt [2]

- Altes Tor der Neustadt [1]

- Bahnhof Bettenhausen [4]

- Bahnhof Bettenhausen der Söhrebahn [3]

- Betriebshof Sandershäuser Straße [2]

- Bürgerhaus Waldau [2]

- Bürgerschulen 25 und 26 [7]

- Charité / Salzmanns Hof [4]

- Das "Große Maul" [1]

- Diana Werke [1]

- Ehemaliges Forstgut in der Ochshäuser Straße [2]

- Eisenhammer [4]

- Ev. Immanuelkirche Forstfeld [4]

- Ev. Jakobuskirche Eichwald [1]

- Ev. Marienkirche Bettenhausen [8]

- Fachwerkhaus Leipziger Straße 321 [1]

- Firma Pilzegrimm [2]

- Forstlehranstalt Waldau [4]

- Frw. Feuerwehr Bettenhausen/Forstfeld, DRK Bettenhausen/Waldau [3]

- Gasthaus "Zur Römerhalle" [2]

- Gaststätte Insel Helgoland [3]

- Gaststätte Nadler-Thalia [3]

- Gaststätte Zum Osterholz [3]

- Gaswerk Nürnberger Straße [1]

- Haferkakaofabrik/Schüle-Hohenlohe [3]

- Hallenbad-Ost [3]

- Hassia Drogerie [1]

- Haus Forstbachweg [4]

- Heilsarmee Sozial-Center-Kassel [1]

- Jägerhaus / Kastell [2]

- Kadruf [2]

- Kindertagesstätte Forstbachweg [1]

- Kindertagesstätte Lindenberg [1]

- Kupferhammer [1]

- Lilienthalstraße 1 [1]

- Lossekraftwerk [1]

- Lossemühle Agathof [3]

- Messinghof [3]

- Molkerei Krell [2]

- Postamt Bettenhausen [1]

- Pulvermühle / Herkulesbrauerei [2]

- Salzmann & Comp. [11]

- Schmiede Waldau [1]

- Schule Am Lindenberg [5]

- Schützenhaus [1]

- Seniorenwohnanlage Lindenberg [1]

- Siechenhof [2]

- St. Kunigundis - Kirche [5]

- St.-Andreas-Kirche Forstfeld [1]

- Stadtteilzentrum Agathof [16]

- Theater des Osten / Restaurant Belz [4]

- Treffpunkt Samowar [1]

- Unterneustädter Mühle [2]

- Wartburghütte Niestetal [3]

- Wollwäscherei Mosbacher [1]

- Zehntscheune Waldau [2]

- Kultur

- Erlebte Geschichte

- Familienfest

- Feier

- Unternehmen

- Organisationen

- Menschen

- Frühgeschichte

- Mittelalter

- 13. Jahrhundert

- 14. Jahrhundert

- 15. Jahrhundert

- 16. Jahrhundert

- 17. Jahrhundert

- 18. Jahrhundert

- 19. Jahrhundert

- 1900er Jahre

- 1910er Jahre

- 1920er Jahre

- 1930er Jahre

- 1940er Jahre

- 1950er Jahre

- 1960er Jahre

- 1970er Jahre

- 1980er Jahre

- 1990er Jahre

- 2000er Jahre

- 2010er Jahre

- 2020er Jahre